El entusiasmo por el inicio de la democracia impulsó el desarrollo de todas las artes y, con respecto al teatro, su diversidad temática y estilística. Una nueva generación ocupó los escenarios nacionales, porque en el interior del país emergieron nuevos grupos. El panorama nacional era el de un nuevo teatro.

El inicio de la democracia el 23 de enero de 1958 reactivó el vigor de la sociedad venezolana y, en consecuencia, el del teatro nacional. Los grupos formados en años anteriores incrementaron sus actividades. El 2 de febrero, el grupo Máscaras estrenó en el Teatro Nacional Soga de niebla, de César Rengifo, prohibida por la dictadura en 1952, con dirección de Carlos Denis, escenografía de Jacobo Borges y música de Rhazés Hernández López. Formaba parte del extenso grupo de obras de Rengifo sobre relatos históricos, que contenía una interpretación crítica de la sociedad venezolana del siglo XIX. Protagonizada por María García, fue la primera obra en tres actos producida por Máscaras. En abril, Carlos Denis devino en director-fundador del Grupo Teatral Lara en Barquisimeto, primer grupo teatral creado por el Estado venezolano después del 23 de enero, según decreto del gobierno regional del 9 de abril de ese año.

El 6 de marzo, Román Chalbaud estrenó Réquiem para un eclipse en el Teatro La Comedia, con escenografía de Carlos Cruz Diez. Protagonizada por Fernando Gómez, Juana Sujo, Orángel Delfín, América Alonso y Pedro Hurtado, la obra no pudo estrenarse el 29 de noviembre de 1957 porque Chalbaud fue hecho preso por la policía política de la dictadura. En esa ocasión, el joven dramaturgo (26 años) fue reconocido como un renovador audaz; y su pieza, un texto polémico, según la crítica publicada en El Nacional, el 28 de noviembre de 1957:

Parece ser que la obra pertenece a cierta combatida tendencia tremendista o negra, que se caracteriza por el planteamiento de situaciones de podredumbre moral, de quiebre de la decencia tradicional, de suplantación de valores morales tradicionales por concepciones amorales e inclusive inmorales; por el enfoque de situaciones que en otras corrientes son evitadas cuidadosamente y nunca consideradas como materia útil para la creación artística.

A partir de ambos estrenos, el nuevo teatro venezolano fue un fenómeno de la democracia, aunque desde 1936 había recibido, con sus altos y bajos, el apoyo del Estado desde la creación en el gobierno de Eleazar López Contreras de la Escuela de Arte Escénico y Danza, en 1936, y, en 1938, del Teatro Obrero.

Escenarios abiertos

La vanguardia de inspiración francesa estaba representada por el Grupo Compás, de Romeo Costea, que estrenó en 1959 la primera obra de Isaac Chocrón: Mónica y el florentino. En julio de ese año, el Teatro del Pueblo pasó a ser dirigido por Román Chalbaud, quien lo transformó en Teatro Nacional Popular, emulando al grupo francés dirigido por Jean Vilar (1912-1971) en París desde 1951, antes fundado por Firmin Gemier en 1920. Chalbaud quería enfatizar la vocación social de su proyecto teatral con esa agrupación, que encajaba bien por su ubicación institucional en el Ministerio del Trabajo. En su repertorio se dieron la mano Víctor Hugo (Hernani), Shakespeare (Otelo), Clifford Odets (Esperando al zurdo) y otros autores.

Los teatros La Comedia, inicialmente de Natalia Silva, y Los Caobos, de Juana Sujo, surgieron como salas profesionales con un concepto convencional del teatro. La sala La Quimera (Guillermo Montiel) en la Plaza Tiuna y el Teatro de Arte de Caracas —con Herman Lejter y Eduardo Mancera, provenientes del teatro universitario, Margot Antillano y Román Chalbaud, entre otros), en los altos del cine Radio City, completaron el conjunto de las nuevas salas de Caracas. El movimiento teatral exhibía un vigor que se concretó en la creación de la Federación Venezolana de Teatro (1961) y su decisión de hacer festivales anuales.

La formalidad profesional de Juana Sujo en su teatro se dirigió a un público clase media que respondió de inmediato, aspirante a compartir usos y costumbres liberales propias de la nueva democracia.

La alternativa profesional al desarrollo del teatro experimental fue el Teatro Los Caobos a partir de 1959, con Volpone, de Ben Jonson (71 representaciones), Té y simpatía, de Robert Anderson (90), El pan de la locura, de Carlos Gorostiza (71), La zorra y las uvas, de Guilherme Figueiredo y Ha llegado un inspector, de J. B. Priestley (77); además de las obras venezolanas Chúo Gil, de Arturo Uslar Pietri (46), con la que se inauguró la sala el 1.º de abril de 1959, y El quinto infierno, de Isaac Chocrón (30) en 1961, año de la muerte de Sujo, para un total de doce obras en dos años y 709 funciones: una verdadera hazaña. La sala sobrevivió un año bajo la conducción del actor Carlos Márquez, su esposo, y Porfirio Rodríguez.

La formalidad profesional de Juana Sujo en su teatro se dirigió a un público clase media que respondió de inmediato, aspirante a compartir usos y costumbres liberales propias de la nueva democracia. Pero el público comenzó a disminuir, en parte por la diversificación de la oferta teatral, que se había enriquecido con el Teatro Universitario de la Universidad Central de Venezuela y la revitalización de los grupos Máscaras y Ateneo.

Otras opciones independientes solo alcanzaron una estabilidad transitoria. Tal fue el caso del Teatro Arte de Caracas (TAC). Allí, en 1962, estrenaron José Ignacio Cabrujas El extraño viaje de Simón el malo, con música de Aldemaro Romero, y Román Chalbaud, Café y orquídeas. Ambos con Isaac Chocrón escribieron y estrenaron Triángulo, experimento dramático en el que son iguales las dos primeras páginas de cada acto escritas por Chocrón, a partir de las cuales cada uno desarrolló una acción diferente (Las pinzas, Tradicional hospitalidad y A propósito de triángulo). Ese año el periodista Lorenzo Batallán acuñó la expresión «La Santísima Trinidad» para aplicársela a los tres, algo que causó mucho escozor.

Desarticulaciones, consolidaciones e innovaciones

A partir de 1962, el teatro vivió una relativa recesión, en parte por la desaparición de algunos grupos tradicionales y en parte por la crisis política creada por las guerrillas. El resultado fue la consolidación del Teatro Ateneo con una nueva sala diseñada por Carlos Raúl Villanueva, el arquitecto de la Ciudad Universitaria, y del Teatro Universitario de la Universidad Central como los principales representantes de las tendencias del teatro en Caracas.

Mientras se desarticulaban y desaparecían algunos grupos, comenzó una transformación muy dinámica en los escenarios con la aparición de un nuevo tipo de director, fundamentalmente experimental en la forma de realizar la puesta en escena y cuestionador de los contenidos ideológicos: Álvaro de Rosson, Alberto Sánchez y Eduardo Gil, provenientes del Teatro Universitario; Antonio Costante, en el Instituto Venezolano-Italiano de Caracas; Miguel Torrence, en Valencia, formado en la Asociación Carabobeña de Arte Teatral y después director del Teatro Universitario de la Universidad de Carabobo; Armando Gota en el Grupo Teatral Lara. Bajo la influencia de Bertolt Brecht, Antonin Artaud y, poco después, Jerzy Grotowski, propusieron nuevos lenguajes escénicos con nuevos autores y obras; así contribuyeron a relegar a quienes se habían formado en la década anterior y estimularon la investigación y el experimento escénico, previos al experimentalismo.

La transformación de los escenarios, más en concreto de los espacios escénicos, tuvo en los escenógrafos colaboradores indispensables. Los más importantes artistas plásticos incorporaron a la escena las principales tendencias en la concepción del espacio: el abstraccionismo geométrico, el informalismo y la vanguardia llenaron los espacios vacíos de los escenarios con espacios escenográficos simbólicos, metafóricos y un realismo estilizado decisivos para liberar la puesta en escena de las limitaciones de la escena central de los escenarios tradicionales y ampliar espacios no convencionales. Carlos Cruz Diez, Jacobo Borges, José Campos Biscardi, Régulo Pérez, John Lange, Mercedes Pardo, Alejandro Otero, Guillermo Heiter, Luis Guevara Moreno, Víctor Valera, Marisol Escobar, Guillermo Zavaleta y Antonio Moya son los nombres de artistas plásticos cuyas obras escenográficas fueron determinantes en la modernización de la escena venezolana.

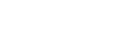

Algunas fechas son significativas del cambio de la puesta en escena. En 1963, el Teatro Universitario estrenó Yo, Bertolt Brecht, con textos y canciones seleccionadas por Nicolás Curiel. Según Curiel, en esos años el Teatro Universitario era «la izquierda tremenda». En 1964, se estrenó La mandrágora, de Maquiavelo, con una puesta en escena de Álvaro de Rosson sustentada en anacronismos estilísticos deliberados que exploraban nuevas semánticas escénicas, por ejemplo un Volkswagen en escena. En 1966, Vimazoluleka, de Levy Rossell, suerte de juego experimentalista lleno de música, colorido y espontaneidad juveniles, captó a una juventud que eclosionaría en la crisis ideológica de 1968. Antes, en 1966-1967, el Tercer Festival Nacional de Teatro había consagrado el cambio de manera irreversible.

La dramaturgia buscó discursos con una nueva visión crítica del país y un lenguaje organizado según cánones eficaces en sus dimensiones verbales y no verbales.

Los cambios condujeron a un conflicto entre los nuevos lenguajes de la puesta en escena y las tendencias de la nueva dramaturgia, en un contexto donde no prosperó la creación colectiva en auge en otros países de América Latina. La puesta en escena se comprometió radicalmente con todas las formas experimentales posibles, incluso al margen de consideraciones prácticas sobre la coherencia y la trascendencia de los discursos, al punto de dispersarse en intentos en los que las formas escénicas perdían consistencia. Un protagonista con décadas de experiencia, Humberto Orsini, analizó después lo que ocurrió en aquellos años:

La década de los sesenta se caracterizó por la desintegración de los grupos [formados en la década anterior] como unidades de trabajo en equipo. El director tomó la batuta e inició una ruptura con los moldes del naturalismo y del expresionismo y comenzó a reinventar el teatro, a violar el texto, a buscar una nueva manera de hacer teatro en Venezuela (El Nacional, 20 de septiembre de 1979).

La dramaturgia, en cambio, buscó discursos con una nueva visión crítica del país y un lenguaje organizado según cánones eficaces en sus dimensiones verbales y no verbales. En esos años iniciaron su protagonismo Román Chalbaud e Isaac Chocrón, quienes en 1967 junto con José Ignacio Cabrujas crearon El Nuevo Grupo, la institución teatral más importante en la historia del teatro venezolano.

Cabrujas explicó la creación de esta agrupación en términos que evidenciaban la reivindicación del texto y la discordia con el experimentalismo reinante:

A veces nos hemos planteado una escandalosa definición: esta de susurrar vergonzosamente que somos un grupo de teatro que hace teatro de texto, lo cual puede conducir a un paisaje del pleistoceno con sus dinosaurios y sus palmeras. Pero confieso, con la humildad del caso, esta ingenua fe en la abominable figura del autor de teatro. De hecho, este grupo fue una ocurrencia de dramaturgos y lectores de teatro. Por una especial condición la tradición municipal nos recordará por ser tal vez los únicos venezolanos que no han propuesto ninguna solución ni aventurado ninguna teoría. El asunto es el riesgo y el riesgo es el asunto.[1]

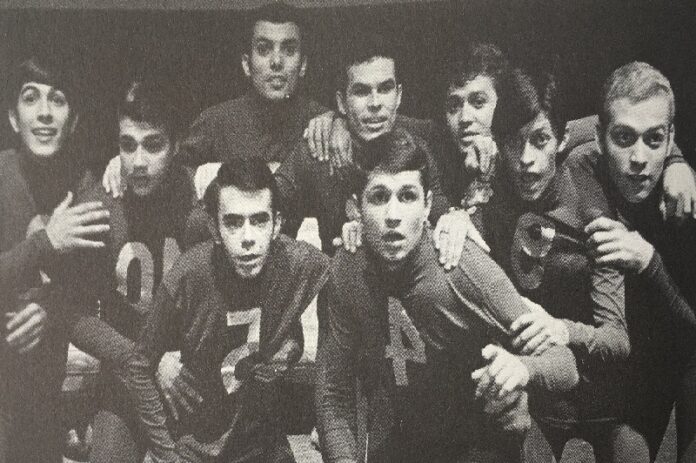

Román Chalbaud, dramaturgo, actor y director fue, sin duda, el hombre de teatro más importante de la década de los sesenta. Renovó el repertorio del Teatro Nacional Popular con la puesta en escena de Shakespeare (Otelo), Víctor Hugo (Hernani), Clifford Odest (Esperando al zurdo) y Terence Rattigan (La versión de Browning). Consolidó su dramaturgia con Sagrado y obsceno (1961), Café y orquídeas (1962), La quema de Judas (1964), Los ángeles terribles (1967) y El pez que fuma (1968). En la dirección independiente logró grandes éxitos con Rómulo magno (Dürrenmatt) y Asia y el Lejano Oriente (Chocrón), además de sus inicios como actor y cineasta.

Román Chalbaud, dramaturgo, actor y director fue, sin duda, el hombre de teatro más importante de la década de los sesenta.

Festivales para el cambio

Entre el 25 de septiembre y el 15 de noviembre 1959, en el Teatro Nacional tuvo lugar el Primer Festival de Teatro Venezolano, inaugurado con Chúo Gil de Arturo Uslar Pietri, puesta en escena del Teatro Los Caobos, bajo la dirección de Alberto de Paz y Mateos. El festival fue patrocinado por la Asociación Pro-Venezuela y el Ateneo de Caracas. Este festival representó, en varios aspectos, la síntesis y el cierre de varias décadas y el encuentro del discurso dominante desde los años cuarenta con el que nacía. Así lo dejó entrever Guillermo Feo Calcaño en su artículo de presentación en el Programa:

Creo sinceramente que en estos últimos diez años el teatro venezolano ha avanzado más que en ningún otro período para seguir los pasos de la escena internacional contemporánea. Creo que por primera vez la gente de teatro en Caracas está al día de lo que teatralmente sucede en Paris, Moscú, Londres, Nueva York y Berlín. Algunos de nuestros directores, escenógrafos y actores han recogido experiencia personal en una u otra de esas ciudades. Ya no se necesita un cuarto de siglo para que una obra viaje de los escenarios europeos o norteamericanos a las pequeñas salas caraqueñas.

El teatro venezolano transitaba la modernidad y en ese festival César Rengifo, que encarna la transición del realismo ingenuo al realismo crítico, representó El vendaval amarillo (Teatro Popular de Venezuela) y Soga de niebla (Grupo Máscaras). También se consagró la vanguardia de la nueva generación que se impondría en las décadas siguientes: Román Chalbaud (Réquiem para un eclipse, Grupo Alfil), Isaac Chocrón (Mónica y el florentino, Teatro Compás), José Ignacio Cabrujas (Juan Francisco de León, Teatro Universitario) y Elizabeth Schön (Intervalo, Teatro Ateneo de Caracas). A su lado estuvieron los más representativos de la dramaturgia tradicional: Leopoldo Ayala Michelena (Almas descarnadas, Grupo Sábado del Zulia), Ramón Díaz Sánchez (La virgen no tiene cara, Teatro del Duende), Mariano Medina Febres (Cara e’santo, Teatro Nacional Popular), Guillermo Meneses (La balandra Isabel, Teatro Nacional Popular), Andrés Eloy Blanco (Abigail, Federación Venezolana de Teatro), Víctor Manuel Rivas (El puntal, Teatro Emma Soler) y Pedro Berroeta (Los muertos no pueden quedarse en casa, Teatro La Comedia) y Vicky Franco (Merecure, Teatro Cervantes), además del ya mencionado Uslar Pietri.

También en 1959 tuvo lugar el festival de teatros universitarios en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela. Lo inauguró el teatro universitario de la Universidad del Zulia con El enfermo imaginario, de Molière, bajo la dirección de Inés Laredo. El teatro universitario de la Universidad Central estrenó Noche de reyes, de Shakespeare, y La fuga de Miranda, de Arturo Uslar Pietri.

En este primer festival surgió la Federación Venezolana de Teatro, manifiestamente de izquierda, que aglutinó a las élites teatrales alrededor del entusiasmo común por el nuevo teatro que comenzaba. Sin respaldo económico, organizó el segundo festival entre el 27 de abril y el 20 de julio de 1961 con el apoyo institucional de Pro-Venezuela, en los teatros La Comedia y Nacional.

En este nuevo encuentro se presentaron Román Chalbaud (Sagrado y obsceno), José Ignacio Cabrujas (Los insurgentes), Gilberto Pinto (El rincón del diablo), Elizabeth Schön (Melisa y el yo), César Rengifo (Lo que dejó la tempestad), Pedro Berroeta (La farsa del hombre que amó a dos mujeres), Luis Peraza (Reciedumbre), Isaac Chocrón (Una mínima incandescencia), Álvaro Dobles (Regina) y Vicky Franco (Sesgo). Además de la consolidación de la dramaturgia emergente, en el festival se sintió el conflicto político que vivía el país.

La Federación, que administraba el Teatro La Comedia donde se llevó a cabo el festival, tuvo posiciones estéticas y políticas de izquierda, no solo al favorecer algunas tendencias teatrales sino también al tomar partido en la vida política, que le costaron su existencia. Poco después perdió la sala en un litigio con Natalia Silva, quien retomó su administración aunque no pudo sostenerla, razón por la que poco después se fue a España y la sala fue demolida. Rubén Monasterios hizo una evaluación de estas circunstancias:

La negativa oficial de ayuda se escudó tras aquella peregrina tesis de «la austeridad», pero el objetivo real fue bloquear el desarrollo y la proyección hacia la comunidad de la organización, cuyo decidido matiz izquierdista molestaba al régimen. La pieza de Chalbaud que abrió la temporada y Lo que dejó la tempestad de Rengifo confirmaron la expectativa oficial: la última es, de hecho, un llamado a la lucha armada y la de Chalbaud desenmascaró a una sociedad oficialmente próspera, democrática y radiante (El Nacional, 3 de agosto de 1968).

Después del festival, Chalbaud hizo temporada con Sagrado y obsceno en el Teatro Nacional con gran éxito de público. La obra, que tenía por tema la vida en una pensión y la guerrilla urbana, fue suspendida por las autoridades locales.

El tercer festival, entre noviembre de 1966 y marzo de 1967, se insertó en los cambios profundos de esos años. Fue organizado por la Comisión del Cuatricentenario de Caracas y su director fue Humberto Orsini. Significó un cambio sustancial por la consolidación de la nueva dramaturgia y de la nueva puesta en escena, así como de un nuevo espíritu profesional en directores, actores y técnicos. Trece dramaturgos estrenaron catorce obras y su característica fue la experimentación. Pascual Estrada Aznar, uno de los nuevos críticos, hizo en el programa general una evaluación optimista de la situación del teatro nacional:

¿Dónde estamos? Caminando. Aún no sabemos muy bien hacia dónde. Es cuestión de perspectiva, y ya otros lo dirán, cuando pasen los años. La misión de todos, precisamente, es estar presentes. Para eso es este III Festival de Teatro Venezolano, y para eso debe servir: como muestra y estribo de ese estar presentes, de esa llamada a la actividad personal y colectiva que reclama el teatro venezolano.

Participaron Juan Ramón Soler (En el umbral del deseo, Teatro Nacional Popular), Andrés Martínez (¿Quién asume la responsabilidad?, Pequeño Teatro de Ensayo del Ateneo de Caracas), Arturo Uslar Braun (El silencio del señor, Teatro Leoncio Martínez), César Rengifo (La fiesta de los moribundos, Organización de Arte Teatral, y Los hombres de los cantos amargos, Grupo Escénico de Caracas), Juan J. Jiménez (Antíbelo o el fracaso de la justicia, Teatro Universitario de la Universidad de los Andes), Gilberto Pinto (La noche moribunda, Teatro del Duende), Jean Zune (Torta de bodas, Teatro de Bolsillo del Instituto Venezolano Francés), Luis Gerardo Tovar (Se solicita asilado, Compañía de Comedias de Paul Antillano), Manuel Trujillo (El gentil muerto, Grupo Teatral los Bucaneros), Miguel Torrence con guion para un trabajo en equipo (Experimento n.º 1, Asociación Carabobeña de Arte Teatral), Alejandro Lasser (La cueva, Teatro Compás), Humberto Orsini (La otra historia de Hamlet, Teatro Estudio 67) y Román Chalbaud (Los ángeles terribles, Teatro Ateneo de Caracas). Se anunció Venezuela barata de José Ignacio Cabrujas, que no se estrenó. Este texto se conoce gracias a la edición de su obra dramática por la Editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar en 2012.

Si la característica del festival fue la experimentación, también marcó el deslinde definitivo entre vieja y nueva dramaturgia, porque autores de los dos festivales anteriores desaparecieron del panorama y, para bien o mal, pasaron al olvido. La experimentación tuvo tres momentos cimeros: las obras de Orsini y Chalbaud, y el trabajo en equipo con el guion de Miguel Torrence. Además, el festival consolidó la nueva crítica teatral con amplio espacio en la prensa: Rubén Monasterios y Eduardo Robles Piquer (Ras) en El Nacional, Jesús Matamoros con el fotógrafo Miguel Gracia en la revista Kena y Leonardo Azparren Giménez en el diario La República y en Imagen, semanario del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes (Inciba).

En el ambiente estimulante del tercer festival el teatro venezolano comenzó a adquirir respeto y tener mejor aceptación. En 1967 se presentaron 71 espectáculos y las tendencias experimentales se ampliaron por la búsqueda de nuevos discursos dramáticos y escénicos. Así lo percibió la revista Expediente (n.º 1, s/f) en su encuesta sobre el festival de teatro:

Todo el trabajo se caracterizó por el esfuerzo de un grupo de nuevos directores, jóvenes y prácticamente autodidactas, que se están planteando el hecho teatral más como ejercicio de composición audiovisual que como interpretación y reflejo de un texto.

Para el crítico Jesús Matamoros:

… el teatro venezolano y posiblemente cualquier otro teatro en la actualidad, está mucho más desarrollado plástica que textualmente, cosa que se evidenció, respecto a Venezuela, en el III Festival.

Rubén Monasterios hizo una observación de fondo sobre las obras presentadas en el festival:

La mayoría de las obras están ambientadas fuera de Venezuela o en abstracto. El tratamiento de las anécdotas locales, la costumbre, está desterrado; si este rasgo lo relacionamos con la superficialidad, evidente en la mayoría de las piezas, llegaremos a la conclusión de que la ruptura con la temática nacional resulta algo así como un intento de alcanzar la universalidad mediante el procedimiento falso de desvincularse de todo cuanto nos resulte próximo y familiar.

Los festivales, como encuentros de confrontación y balance, continuaron en la provincia. Fueron concebidos para ayudar a transformar el teatro que se hacía en el interior del país, propiciar una confrontación de estilos y favorecer la madurez artística y profesional de los participantes, además de buscar mostrar un teatro desconocido e ignorado que en esos años daba síntomas de superación artística.

El Primer Festival de Teatro de Provincia tuvo lugar en el Teatro Juares de Barquisimeto en 1968, con motivo del décimo aniversario del Grupo Teatral Lara, que participó con Espectáculo pánico, de Fernando Arrabal. También participaron el Teatro Universitario de la Universidad del Zulia (Ciclón sobre los barcos de papel, de Gilberto Agüero), la Asociación Carabobeña de Arte Teatral (Historias para ser contadas, de Oswaldo Dragún), el Teatro Universitario de Maracay (Lisístrata, de Aristófanes), el Teatro Estable de Maracay (Reduce, de Ángelo Beolo), Proa de Cumaná (La barca sin pescador, de Alejandro Casona) y A.C.O. (Architruco, de Robert Piget). Fue organizado por el Departamento de Teatro y Danza del Inciba con la colaboración de la Casa de la Cultura de Barquisimeto.

El siguiente año, el festival se mudó para el Teatro Municipal de Valencia con el copatrocinio de la Universidad de Carabobo. Participaron el Teatro Universitario de Carabobo (Ubú rey, de Alfred Jarry), el Teatro Universitario de Oriente (Dragún, Brecht y Nazoa… cuentan historias), el Grupo Teatral Triángulo, del Instituto Pedagógico Experimental de Barquisimeto (El rey se muere, de Ionesco), la Escuela de Teatro José Antonio Páez (Soga de niebla, de César Rengifo), el Teatro Universitario de Maracay (El sitio, de Rodolfo Santana), el Grupo La Huella, de Barcelona (Crucifixión siglo XX, de Milo Poli) y la Asociación Carabobeña de Arte Teatral (Macbeth, de Shakespeare).

En la década de los sesenta, el teatro venezolano cambió su función social al representar situaciones y personajes contemporáneos.

En 1970 el festival tuvo lugar en el Teatro Nacional de Caracas, con el copatrocinio de Fundarte, y su objeto fue dar a conocer a los capitalinos un movimiento teatral que estaba en franca renovación; pero no fue así. Solo participaron cuatro agrupaciones, entre las que destacó el Teatro Universitario de Carabobo (El proceso a Lucullus, de Bertolt Brecht), espectáculo que ese mismo año participó en el Festival Universitario de Manizales, Colombia. El Grupo La Huella presentó Los caballeros, de Aristófanes, el Grupo El Triángulo Tom Paine, de Paul Foster y el Teatro Universitario de Maracay El gran circo del sur, de Rodolfo Santana.

La calidad de los espectáculos y la realización del festival en Caracas evidenciaron que era un reto demasiado grande para grupos enjaulados en hábitos burocráticos, de ahí la poca participación, amén del desinterés del público y la prensa por ser, precisamente, grupos de provincia.

Por ahora

En perspectiva, es importante y necesario no olvidar períodos teatrales como la década de los sesenta del siglo XX, porque siempre hay intentos adánicos de considerar que «conmigo comienza todo». En aquellos años hubo, sin la menor duda, una transformación profunda de la práctica teatral venezolana, casi única en su historia. La mejor evidencia es el surgimiento de una nueva dramaturgia que aún sigue teniendo presencia e influencia en el teatro venezolano de hoy.

En términos de teoría teatral general, en esa década el teatro venezolano cambió su función social al representar situaciones y personajes contemporáneos; también hubo un cambio profundo de la teatralidad al crear nuevas relaciones en la estructura dramática y en las relaciones con el espectador.

Leonardo Azparren Giménez, crítico de teatro y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Notas

[1] Dembo, M., Chalbaud, R., Cabrujas, J. I. y Chocrón, I. (1977). El Nuevo Grupo: un nuevo teatro para Caracas. Editorial Arte.