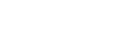

En la historia civil de Venezuela resalta el desempeño de Arnoldo Gabaldón, quien asumió el cargo de ministro de Sanidad y Asistencia Social entre 1959 y 1963, luego de declinar tres ofertas de Gobiernos anteriores, incluyendo una para la Presidencia de la República. Su habilidad innata para la gerencia estratégica lo califica como un gerente que se adelantó a su tiempo.

Debemos poner como meta, para el aumento de la esperanza de vida al nacer, una cifra no menor de seis meses por año de labor en el Ministerio.

Arnoldo Gabaldón[1]

La historia de Venezuela está llena de ejemplos de servidores públicos que, con esfuerzo, organización y planificación, contribuyeron al desarrollo del país. Su gestión, muchas veces épica, está llena de enseñanzas para las nuevas generaciones de gerentes en tiempos de escasos recursos y abundantes necesidades. Arnoldo Gabaldón fue uno de esos servidores.

Desde muy joven se preparó con ahínco para emprender la lucha contra un enemigo que diezmaba, sin contrincantes, a la población. El azote de la malaria era tan feroz que, a principios del siglo XX, un tercio de los habitantes del país carecía de voluntad, síntoma característico de esta enfermedad. Gabaldón conocía esta endemia desde su niñez, pues nació en 1909 en Trujillo, para entonces parte de los dos tercios del territorio nacional azotados por esta enfermedad.[2]

Incursionó en la administración pública en 1932 como médico de Sanidad del estado Apure, cargo que le otorgaron luego de certificarse como especialista en Malariología del Instituto de Medicina Tropical, en Hamburgo (Alemania) y de haber estudiado la profilaxis antimalárica creada por Juan Bautista Grassi en Italia. En 1936, luego de obtener el doctorado en Ciencias de Higiene de la Universidad Johns Hopkins, ingresa al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social creado en los albores de la presidencia del general Eleazar López Contreras.

Enrique Tejera, primer ministro de Sanidad, recomendó a López Contreras incorporar al desarrollo del país a los venezolanos que se habían capacitado en el extranjero, tales como Leopoldo García Maldonado, Pastor Oropeza, José Ignacio Baldó, Martín Vega y Arnoldo Gabaldón. Tejera se comunicó con Gabaldón para invitarlo a colaborar con el nuevo ministerio y el presidente hizo lo mismo para exhortarlo a formar parte del equipo de médicos al servicio del Estado.[3]

Gabaldón trabajó en el Ministerio de Sanidad desde 1936 hasta 1964. Durante sus primeros quince años, el cruzado de bata blanca, corbata de lazo y profunda conciencia social recorrió la senda que lo llevaría a vencer al terrible parásito Plasmodium y su vector anófeles, hasta lograr que, en 1953, el 75 por ciento del territorio nacional estuviera libre de malaria. Este constituyó el área de erradicación de esta enfermedad más extensa en la zona tropical del planeta.[4]

A partir de 1948, Gabaldón meditó acerca de la posibilidad de asumir una responsabilidad que, como los cóndores andinos a sus presas, lo estuvo rondando durante años. Efectivamente, entre 1948 y 1959, el trujillano recibió cuatro ofertas formales para encargarse del Ministerio de Sanidad y una para la Presidencia de la República. En 1948, durante una reunión informal con el presidente electo, Rómulo Gallegos, trascendió que Gallegos le solicitó encargarse del Ministerio, oferta que Gabaldón rechazó, pues prefería culminar sus proyectos en el ámbito de la salud pública; entre ellos, erradicar por completo la malaria del país.[5]

En noviembre del mismo año, con tan solo nueve meses de Gobierno, Gallegos fue derrocado por su ministro de la Defensa, Carlos Delgado Chalbaud, y otros dos tenientes coroneles, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez, quienes formaron una Junta Militar para gobernar el país. A pocos días del derrocamiento, un emisario de la Junta Militar se comunicó con Gabaldón para invitarlo a que se encargara del Ministerio de Sanidad. Por segunda vez, declinó la oferta, pues sus convicciones democráticas le impedían colaborar con un Gobierno de facto.[6]

Después del derrocamiento, Delgado Chalbaud prometió llamar a elecciones para impulsar una democracia liberal. Pero pasaron dos años sin variación del statu quo. Se comentaba que el exministro de la Defensa tenía la disposición de renunciar para nombrar a un presidente provisional que convocara elecciones. Su candidato para esta transición era Gabaldón, pues gozaba del respeto de todos los sectores políticos.[7]

En noviembre de 1950, Delgado fue secuestrado y asesinado. Horas después, Gabaldón fue llamado ante la Junta Militar para enterarlo de los deseos del expresidente. Luego de aceptar la oferta, se dedicó a integrar su gabinete de Gobierno con personas de su confianza que mostraran al país que él tenía el control de la Presidencia. La Junta Militar, que controlaba el ejército, se había arrogado el derecho de aceptación final de los candidatos al gabinete y no estuvo de acuerdo con las propuestas de Gabaldón, por lo que decidió retirar la oferta presidencial y, en desagravio, ofrecerle el Ministerio de Sanidad, cargo que Gabaldón rechazó por tercera vez.[8]

Se abre paso la democracia

El vacío que dejó Delgado Chalbaud lo llenó el diplomático Germán Suárez Flamerich, quien tampoco realizó las elecciones prometidas. Al contrario, con la excusa de concluir el Gobierno transitorio, propuso modificar la Constitución mediante una Asamblea Nacional Constituyente con integrantes electos por el pueblo. En noviembre de 1952 se convocaron las elecciones, ganadas ampliamente por el partido Unión Republicana Democrática (URD). La Junta de Gobierno desconoció el resultado y nombró a Pérez Jiménez presidente provisional. En abril de 1953 la Asamblea Nacional Constituyente electa lo nombró presidente para el período 1953-1958. Entre tanto, expectante, Arnoldo Gabaldón continuó sus gestiones en la Dirección de Malariología.

La nueva Constitución establecía que en 1958 debían realizarse elecciones. Pero Pérez Jiménez resolvió realizar un plebiscito para decidir su permanencia en el poder. En diciembre de 1957 se hizo la consulta. El general fue declarado ganador, un veredicto considerado fraudulento por la población y las organizaciones políticas de oposición. Unas semanas más tarde, luego de alzamientos militares y protestas civiles, el 23 de enero de 1958 Pérez Jiménez huyó del país. Gabaldón, de regreso de un congreso científico en Tokio, se encontraba en Nueva York cuando se enteró de la noticia.[9]

Una nueva Junta de Gobierno se encargó de la Presidencia de Venezuela. Inicialmente estuvo constituida por el contralmirante Wolfgang Larrazábal, quien la lideraba, los coroneles Pedro José Quevedo y Carlos Luis Araque, y los señores Edgar Sanabria y Arturo Sosa. Un año más tarde, el 7 de diciembre de 1958, la Junta de Gobierno convocó elecciones, ganadas por Rómulo Betancourt, del partido Acción Democrática, quien asumió la Presidencia el 13 de febrero de 1959.

Arnoldo Gabaldón jamás sirvió a Gobierno o parcialidad política alguna, sino al país.

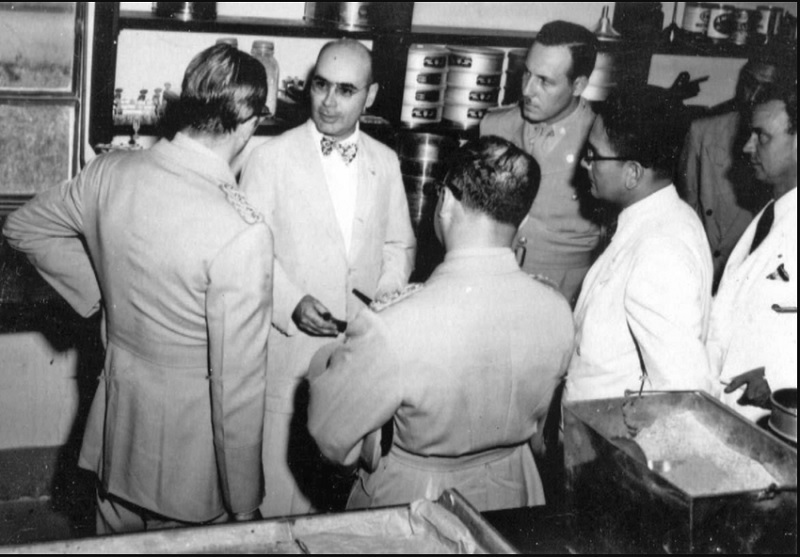

La cuarta propuesta

Arnoldo Gabaldón y Rómulo Betancourt se habían conocido en la Universidad Central de Venezuela a finales los años veinte y se dice que siempre mantuvieron contacto.[10] En la elegante sede de la Universidad en la esquina de San Francisco convivían estudiantes de distintas carreras, por lo que en los pasillos del antiguo convento los estudiantes de medicina, seguramente, socializaban con los de derecho. Ambos personajes estaban destinados a dejar una impronta indeleble en la historia de Venezuela. Presenciaron y fueron protagonistas de dictaduras, protestas, pobreza y desigualdad. El tiempo permitió, después de muchos avatares, que el bachiller Betancourt presidiera dos veces los destinos del país y, que, en su segundo mandato, el doctor Gabaldón al fin aceptara encargarse del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.

El 16 de febrero de 1959 Gabaldón fue juramentado ministro. La vida había insistido demasiado para desairarla por cuarta vez. Sus logros académicos, su gran conocimiento de la realidad sanitaria venezolana, su desempeño al frente de la Dirección de Malariología y su vasta experiencia como conceptualizador, organizador e implementador de proyectos complejos de largo aliento, lo facultaban para el cargo.

Gabaldón entraba por la puerta grande a una nueva etapa de su vida. Como en el pasado, lo hacía cargado de entusiasmo y vacío de recursos. El hijo ilustre de Trujillo ya era experto en dirigir en medio de la estrechez. En los años por venir enfrentaría retos y dificultades con las únicas armas que conocía: la integridad, la constancia, la planificación y la honestidad. No faltaron voces agoreras que criticaron su trabajo durante gobiernos dictatoriales.[11] No les prestó atención. Un breve análisis de su desempeño fácilmente lleva a concluir que jamás sirvió a Gobierno o parcialidad política alguna, sino al país.

Un gerente que se adelantó a su tiempo

Uno de los comportamientos que los estudiosos han observado en los gerentes exitosos es su capacidad para diagnosticar la situación de la organización que han asumido dirigir. Entre otras cosas, porque este diagnóstico se convierte en el punto de partida para la medición de su desempeño futuro y es sumamente útil para tomar las primeras decisiones y formular e implementar acciones que conduzcan al éxito.

Gabaldón asumió el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social después de 23 años de trabajar en él, la mayor parte de ese tiempo como director de Malariología. No obstante, al encargarse del Ministerio, parecía tener claridad acerca del diagnóstico de este organismo, las acciones estratégicas previstas y las tareas para implementarlas, así como la estructura organizativa que debía adoptar.

Su conocimiento administrativo de las organizaciones lleva a la siguiente reflexión: si su formación académica estuvo circunscrita al ámbito de la medicina, ¿cómo pudo tener tal comprensión de lo que, administrativamente, debía hacerse en el Ministerio de Sanidad? ¿Acaso conocía las recomendaciones emanadas del mundo de la gerencia? Esto, aunque posible, es poco probable. Para la época en que Gabaldón formuló e implementó el plan para erradicar la malaria (1936-1958) y para el período en que se encargó del Ministerio (1959-1963) era poco lo que se había estudiado para apoyar a los gerentes en el desempeño de sus tareas.

El éxito emanado de su desempeño sugiere que Gabaldón estaba dotado de tres importantes cualidades, no siempre evidentes en todos los gerentes: sentido común, habilidad para la comunicación y capacidad de observación y organización.

En los años treinta, solo Frederick Taylor,[12] Henry Fayol[13] y Chester Barnard[14] habían publicado estudios formales acerca del comportamiento requerido de gerentes y trabajadores para mejorar el desempeño de sus empresas. En 1954, Peter Drucker publicó la obra que aún es referencia obligada para los administradores.[15] Además, no fue sino hasta 1962 cuando Alfred Chandler[16] definió el concepto moderno de estrategia y 1965 cuando Igor Ansoff[17] elaboró el de gerencia estratégica.

En consecuencia, se puede especular que, quizás, el ministro Gabaldón no haya tenido formación en ciencias administrativas. Pero el éxito emanado de su desempeño sugiere que Gabaldón estaba dotado de tres importantes cualidades, no siempre evidentes en todos los gerentes: sentido común, habilidad para la comunicación y capacidad de observación y organización.

Desde la perspectiva de la gerencia estratégica, podría suponerse que Gabaldón, por una suerte de concomitancia etaria con ciertos autores, pudo leer algunos de los clásicos de la gerencia de principios y mediados del siglo XX. Pero, si hace una comparación de ciclos vitales, puede sugerirse que se adelantó a las recomendaciones hechas por varios de ellos.

En 1916, Henri Fayol afirmó que un buen gerente debía desarrollar capacidad para planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Gabaldón tenía siete años de edad en aquel momento. Desde luego, durante su estancia en Europa pudo leer la publicación del ilustre francés. Al estudiar la gesta que emprendió para erradicar la malaria en Venezuela, no quedan dudas de que desplegó todos esos comportamientos.[18]

En 1954, 38 años más tarde, Peter Drucker propuso que un buen gerente debía tener una visión clara del rumbo de su organización, comunicarse de manera efectiva, decidir oportunamente, delegar, adaptarse, tener ética y responsabilidad, y realizar su gestión mediante objetivos. En aquel momento, Gabaldón no había asumido el cargo de ministro (lo hizo en 1959) y podría suponerse que leyó la obra del austríaco y que le fue útil para desempeñarse en el cargo. Pero, antes de esta publicación, el director de Malariología del Ministerio emulaba los comportamientos descritos en ella; por ejemplo, su capacidad para comunicarse con los integrantes de su división, incluso los que estaban en el campo en pie de lucha contra aquel enemigo desconocido.

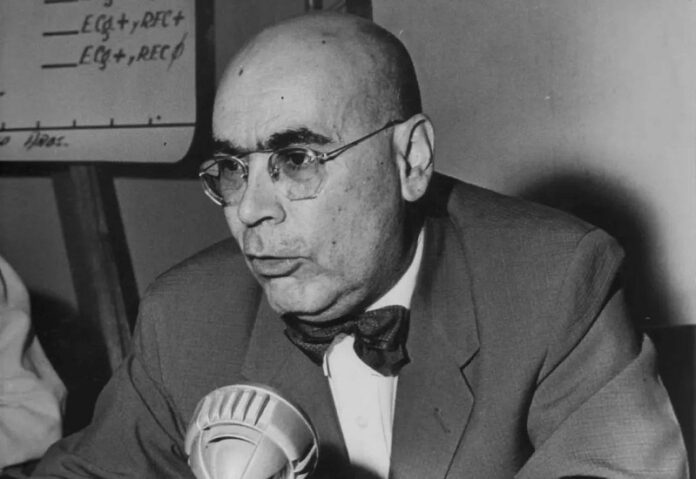

En sus primeros años como director de Malariología, en la década de los años treinta, Gabaldón aplicó varias de las recomendaciones que luego hiciera Drucker. Visualizó las actividades que debía ejecutar para controlar la malaria, que incluían capacitación de obreros, secretarias, inspectores de campo y técnicos de laboratorio. En su faceta de comunicador, elaboró manuales de procedimientos, normas de conducta, cursos de entrenamiento y creó el boletín mensual Tijeretazos sobre Malaria, medio de comunicación con los integrantes de la Dirección que publicaba información, planes de acción y evaluación de los trabajos realizados.

Gabaldón no solo fue un gerente exitoso, digno de ser emulado por las nuevas generaciones, sino también un visionario de la administración de organizaciones.

En 1973, a diez años de concluir su trabajo en el Ministerio, y a sus 64 años de edad, Gabaldón se dedicó a la vida académica en el Laboratorio de Parasitología «Dr. José Francisco Torrealba» del Instituto de Medicina Tropical de su querida Universidad Central de Venezuela, además de dictar conferencias acerca de malariología en todas partes del planeta. En ese año, Henry Mintzberg, destacado profesor canadiense de gerencia estratégica, explicaba que un gerente debía asumir diez roles para dirigir una organización: representante, líder, enlace, monitor, divulgador, portavoz, emprendedor, gestor de conflictos, asignador de recursos y negociador.[19] Todos ellos eran desempeñados por Gabaldón décadas antes de que Mintzberg los describiera.

Al comparar los comportamientos que para el éxito de los gerentes describen los estudiosos con la gestión administrativa de Arnoldo Gabaldón surge la idea de que fue no solo un gerente exitoso, digno de ser emulado por las nuevas generaciones, sino también un visionario de la administración de organizaciones. Algunos detalles de los inicios de su gestión como ministro respaldan esta afirmación.

Declaración de visión y diagnóstico inicial

En 1959, a las pocas semanas de llegar al Ministerio de Sanidad, Gabaldón estableció la gran meta del organismo: «Conseguir un aumento de la esperanza de vida al nacer no menor de seis meses por año de labor, que es el doble de lo que se ha venido consiguiendo después de 1950».[20] Además, con el propósito de señalar la urgencia de alcanzar esta visión, hizo un llamado a «valorar nuestro estado sanitario, es decir, la etapa sanitaria en que vive el país, con referencia a la esperanza de vida al nacer que tenían los países sanitariamente avanzados en un año dado, y ver de acuerdo con ello el tiempo de atraso en que nos encontramos».[21]

Esta gran meta para el Ministerio no solo marcó el rumbo que debía seguir, sino también —al comunicarla de manera constante y alinear los recursos de la organización junto con el esfuerzo de sus integrantes— creó en ellos el compromiso, la identidad y la pertenencia que los hicieron sentir el orgullo de ser sanitaristas. ¿Era usual plantear estos retos para las organizaciones de aquella época? Seguramente, pero desde la óptica de la gerencia estratégica Gabaldón se adelantó 26 años. Fue en 1985 cuando Bennis y Nanus llamaron a este tipo de retos «la visión»: la ambición de la organización para el largo plazo y uno de sus objetivos estratégicos fundamentales. Este concepto sigue vigente en la actualidad.[22]

Gabaldón exigió también precisión acerca del estatus de la situación sanitaria del país. La malaria prácticamente estaba erradicada, pues en 1953 la nación se reportó sin casos en el 75 por ciento de su territorio.[23] Sin embargo, sabía que para otras enfermedades las cifras no eran alentadoras. El nuevo ministro estaba consciente de que, si se disminuía en un punto porcentual la mortalidad infantil, aumentaban unas cinco centésimas de año la esperanza de vida al nacer. Pero, para lograr esto había que disminuir la incidencia de enfermedades como diarrea, enteritis, neumonía, tuberculosis, tétanos infantil o helmiantiasis, de manera que había que concentrar esfuerzos en el control de estas afecciones.[24]

Mientras emprendía acciones inmediatas para combatir estas enfermedades, ordenó realizar un diagnóstico de la situación sanitaria del país: debían medirse las tasas de mortalidad producidas por cada enfermedad, junto con las tasas de mortalidad general y la evolución de la esperanza de vida entre 1937 y 1957 en cada uno de los 650 municipios de la República, de manera de tener una línea base (punto de partida) para la toma de decisiones.[25] El diagnóstico de la situación de una organización es la primera acción que se requiere para formular planes estratégicos. Desde los años ochenta, varios autores han recomendado herramientas para realizarlo.[26]

Las tasas de mortalidad por enfermedades mostraban una alta variabilidad. Por ejemplo, en algunos estados el tétanos infantil producía 180 decesos por cada 100.000 habitantes, mientras que en otros se registraban 1800, resultados que no fueron diferentes para otras enfermedades.[27] Pero los datos arrojaron también que el fallecimiento de niños menores de 10 años en el medio rural era el doble del registrado en el medio urbano,[28] una realidad insoslayable para el ministro y que le indicó dónde había que asignar recursos de manera prioritaria, pues las condiciones de vida en las zonas rurales eran bastante más hostiles que en las ciudades.

Gabaldón estableció una organización multidivisional para el Ministerio dos años antes de que Chandler afirmara que esa era la consecuencia natural de la estrategia que seguían las organizaciones.

Por primera vez en el país se calcularon estas tasas para cada uno de los 650 municipios para el período 1937-1957. Los datos permitieron determinar un Área de Registro de Defunciones constituida por 146 municipios (el 57 por ciento de la población), para lo que fue necesario efectuar 52.000 operaciones aritméticas de forma manual, pues no existían calculadoras electrónicas. El ministro dijo que los cálculos tenían que hacerse, y se hicieron.[29]

Estas tasas permitieron realizar un diagnóstico más preciso de la situación sanitaria del país. En términos de gerencia estratégica, estas tasas reciben el nombre de indicadores clave de gestión (KPI, por sus siglas en inglés) y son el instrumento principal para el control de la ejecución de los planes estratégicos y del desempeño operativo de las organizaciones.[30]

Pero no todas eran malas noticias. En 1941-1942 la esperanza de vida al nacer del venezolano era de 47 años; en 1950-1951 alcanzó los 57 años (hubo un aumento de más de un año por cada año calendario) y en 1958 llegó a 59 años. Aunque esperanzadores, Gabaldón sabía que estos números eran, en gran parte, consecuencia de la erradicación de la malaria y de las luchas contra la tuberculosis, la enfermedad de Chagas y las enfermedades diarreicas. No los consideraba satisfactorios, porque estaba familiarizado con las tasas de esperanza de vida de países con mayor desarrollo sanitario, que eran muy superiores a las de Venezuela.[31]

A partir del diagnóstico, Gabaldón visualizó las acciones que debía poner en marcha para alcanzar la visión de incrementar la esperanza de vida al nacer en seis meses por cada año de su gestión en el Ministerio. Esta meta era la mitad de la alcanzada en la década de 1940, pero estaba consciente de que, al mantener el trabajo sanitario necesario, los incrementos anuales serían cada vez menores.

Estrategias para Venezuela y desempeños superiores

En la Reunión Extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y Social (CIES) en 1961 se establecieron las metas y los procedimientos de cooperación sanitaria para los siguientes diez años, consideradas para el programa Alianza para el Progreso, promovido por el Gobierno de Estados Unidos.[32] Entre ellas se aprobó aumentar, en un mínimo de cinco años, la esperanza de vida al nacer y reducir la mortalidad de los menores de cinco años de edad a la mitad de las tasas actuales. Estas metas habían sido planteadas para Venezuela por el ministro Gabaldón dos años antes cuando se estableció la visión del Ministerio. Entre 1946 y 1950, cuando Gabaldón estaba al frente de la Dirección de Malariología, hubo un aumento de la esperanza de vida de un año por cada año de ese quinquenio. En 1963, tras cinco años de Gabaldón al frente del Ministerio, el aumento fue de trece meses por cada año de su gestión en las zonas rurales; es decir, en cinco años se superó la meta establecida en la reunión del CIES para diez años.[33]

Las estrategias para combatir las enfermedades que implementó el ministro Gabaldón contravinieron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desde 1956 estimulaba la atención curativa, en vez de la prevención y el control. Gabaldón explicaba que la estrategia de la OMS tuvo éxito en los países de la zona templada porque las temperaturas invernales interrumpían por varios meses la transmisión de enfermedades. Para resaltar el error de la OMS por no escuchar las recomendaciones de los expertos del trópico, recordó que por más de cuarenta años esta organización ignoró las sugerencias del brasilero Carlos Chagas sobre la «interrupción del vector» (es decir, el chipo: Triatoma infestans), una estrategia de medicina preventiva y control que Gabaldón utilizó en su lucha contra la malaria.[34]

En diciembre de 1960, en una de las primeras «cartas mensuales» —el medio de comunicación periódico con la comunidad sanitarista creado por Gabaldón al encargarse del Ministerio—, sintetizó las funciones requeridas para la prevención de las enfermedades de la población. Gabaldón afirmó: «La acción sanitaria, las funciones de gobierno dirigidas a atender la preservación, restitución y la promoción de la salud humana, se llevan a cabo en dos grandes grupos de medidas: (a) las desarrolladas sobre el hombre, las cuales constituyen la medicina en sus ramas preventiva, curativa y constructiva; y (b) las desarrolladas sobre el medio habitado por el hombre, constituidas por diferentes actividades de saneamiento ambiental»[35]

La misiva muestra el convencimiento del ministro de la necesidad de abordar los problemas de salud de los venezolanos desde una perspectiva integral: paciente/entorno. Por ende, no pensaba solo en atacar las enfermedades, sino también en mejorar las condiciones de vida de la población, lo que implicaba suministrar viviendas, acueductos, sistemas para disposición de aguas servidas, vialidad, etc.

Gabaldón no solo estableció una visión para el Ministerio con la que comunicó a sus integrantes la meta que todos debían alcanzar, sino también modificó su estructura para facilitar la enorme tarea.

Esta visión integral del problema de la salud necesitaba muchos años para implementarse, además de recursos y esmerada organización. Para ello estructuró el Ministerio de Sanidad en dos unidades o divisiones: la responsable de las zonas rurales y la responsable de las zonas urbanas. A la Unidad de Zonas Rurales pertenecían la Dirección de Endemias Rurales (que controlaba las enfermedades trasmitidas por vectores), la División de Vivienda Rural (que construía las casas en las zonas rurales) y la División de Acueductos Rurales (que suministraba agua potable a las familias campesinas). En la Unidad de Zonas Urbanas estaba la división de Ingeniería Sanitaria, que se encargaría de la higiene ambiental urbana, los drenajes, la disposición de la basura, el control sanitario de los proyectos urbanísticos, industriales y de salud de los obreros.

Gabaldón estableció una organización multidivisional para el Ministerio dos años antes de que Chandler afirmara que esa era la consecuencia natural de la estrategia que seguían las organizaciones.[36] A partir del estudio de un conjunto de empresas estadounidenses surgidas a finales del siglo XIX y comienzos del XX, Chandler concluyó que las empresas se organizaban mediante divisiones que tenían sus propios objetivos para enfocar esfuerzos en nichos específicos. La visión del ministro Gabaldón estaba sólidamente formulada —aumentar la esperanza de vida de los venezolanos— y para ello tuvo que crear una estructura acorde con lo que se deseaba alcanzar, tal como luego planteó Chandler.

La senda que recorrió Arnoldo Gabaldón para llegar a la máxima posición del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social consumió 23 años de su vida, que los invirtió en erradicar la malaria de Venezuela. En ese tiempo, el hijo ilustre de Trujillo mostró cualidades para la dirección de organizaciones que no habían sido descritas en la literatura especializada en la época en que desempeñó posiciones de liderazgo, pero que fueron luego estudiadas por los autores más connotados del mundo académico de la gerencia estratégica.

Gabaldón no solo estableció una visión para el Ministerio con la que comunicó a sus integrantes la meta que todos debían alcanzar, sino también modificó su estructura para facilitar la enorme tarea. Además, lejos de copiar modelos internacionales para combatir las enfermedades en Venezuela, formuló e implementó estrategias que se adaptaban a las características del país, con base en su profundo conocimiento del contexto nacional.

Al final de su período como ministro de Sanidad y Asistencia Social, Arnoldo Gabaldón mostró a Venezuela y al mundo lo que se podía hacer con la guía de un líder que aglutinara las voluntades de su equipo. Porque, al final, eso fue lo que hizo el trujillano para alcanzar las metas propuestas: convencer al numeroso grupo de integrantes del Ministerio de que —entre todos, con pocos recursos y en condiciones muchas veces precarias— era posible erradicar la malaria de Venezuela e incrementar la esperanza de vida al nacer de los venezolanos, a niveles superiores a los comprometidos.

La gestión de Gabaldón en el Ministerio rebasó las expectativas de todos los que trabajaron con él y, quizás, las de él mismo. Nadie sabe lo que puede lograr hasta que lo logra.

Ernesto Blanco Martínez, profesor del IESA.

Suscríbase aquí al boletín de novedades (gratuito) de Debates IESA.

Notas

[1] Gabaldón, A. (1965). Una política sanitaria. Tomo I. Publicaciones del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (p. 5).

[2] Herrera Campins, P. (2000). Arnoldo Gabaldón: héroe civil de la sanidad nacional. Divulgación de temas sociales.

[3] Briceño-León, R. (2011). Arnoldo Gabaldón. Biblioteca Biográfica Venezolana, vol. 130. El Nacional y Fundación Bancaribe.

[4] Herrera Campins (2000).

[5] Briceño-León (2011).

[6] Briceño-León (2011).

[7] Briceño-León (2011).

[8] Briceño-León (2011).

[9] Briceño-León (2011).

[10] Entrevista con Arnoldo José Gabaldón, hijo de Arnoldo Gabaldón, el 10 de julio de 2025.

[11] Entrevista con Arnoldo José Gabaldón.

[12] Taylor, F. W (1911). The principles of scientific management. Harper & Brothers.

[13] Fayol, H. (1949). General and industrial management. Sir Isaac Pitman & Sons (original en francés, 1916).

[14] Barnard, C. I. (1938). The functions of the executive. Harvard University Press.

[15] Drucker, P. (1954). The practice of management. Harper & Brothers.

[16] Chandler, A. (1962). Strategy and structure: chapters in the history of the American industrial enterprise. MIT Press.

[17] Ansoff, I. (1965). Corporate strategy: An analytic approach to business policy for growth and expansion. McGraw-Hill.

[18] Blanco Martínez, E. (2024, 3 de junio). Arnoldo Gabaldón: cruzada contra un enemigo desconocido. Debates IESA. https://www.debatesiesa.com/arnoldo-gabaldon-cruzada-contra-un-enemigo-desconocido/.

[19] Mintzberg, H. (1973). The nature of managerial work. Harper and Row.

[20] Gabaldón (1965, p. 5).

[21] Berti, L. B. (1997). Arnoldo Gabaldón: Testimonios sobre una vida al servicio de la gente. Ediciones de la Cámara de Diputados del Congreso de la República de Venezuela (p. 89).

[22] Bennis, W. y Nanus, B. (1985). The strategies for taking charge. Harper & Row (p. 87).

[23] Herrera Campins (2000).

[24] Berti (1997).

[25] Berti (1997).

[26] Thomson, A., Peteraf, M., Gamble, J. y Strickland, A. J. (2020). Administración estratégica: Teoría y casos. McGraw Hill.

[27] Gabaldón (1965, p. 7).

[28] Gabaldón (1965, p. 475).

[29] Berti (1997).

[30] Niven, P. (2002). Balanced scorecard step by step: Maximizing performance and maintaining results. Wiley.

[31] Gabaldón (1965).

[32] Consejo Interamericano Económico y Social (1961). Carta de Punta del Este. https://www.dipublico.org/119066/carta-de-punta-del-este-1961/

[33] Berti (1997).

[34] Briceño-León (2011, p. 109).

[35] Briceño-León (2011, p. 83).

[36] Chandler (1962).