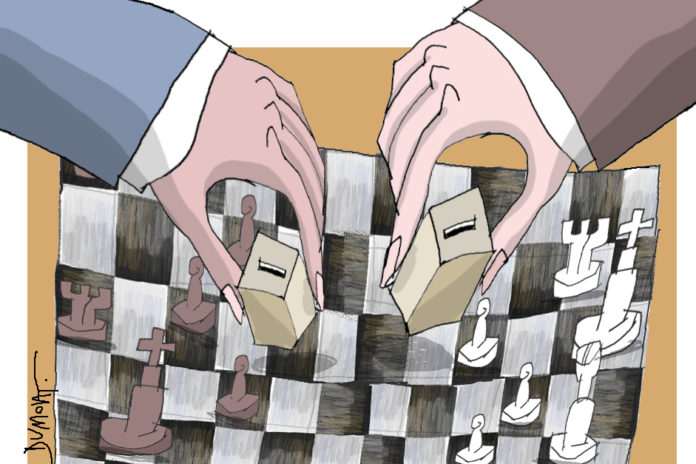

Los procesos de democratización ocurridos en la Unión Soviética y Sudáfrica enseñan que la probabilidad de desarrollar transiciones pacificas e institucionalizadas aumenta cuando los líderes políticos de las facciones en disputa cooperan y moderan las expectativas de sus bases de apoyo.

Víctor Carrillo / 14 de agosto de 2017

Desde mediados de los años setenta el mundo ha experimentado un intenso proceso de democratización. Diversos países han sustituido sus regímenes autocráticos por sistemas con mayor participación política y protección de los derechos individuales. Entre 1974 y 1991, la «tercera ola de democratización» condujo a la conclusión de 85 regímenes autoritarios (Huntington, 1991).

La democratización se define como la transición de regímenes autocráticos a sistemas que posean, como mínimo, alguno de estos atributos: 1) elecciones libres y competitivas, 2) respeto a las libertades civiles y 3) poder efectivo para gobernar sin subordinación a élites no electas (Storm, 2008). La dinámica de este tipo de procesos ha sido estudiada con el foco, principalmente, en los fenómenos nacionales o internacionales que detonan la democratización en un país. Por ejemplo, la transición puede originarse por la influencia de elementos externos (presión económica y política de la comunidad internacional) o internos (división de las élites gobernantes y recesión económica) (Geddes, 1999).

Pocos estudios se han dedicado a analizar el impacto del liderazgo en los procesos de democratización, lo que puede deberse a lo incipiente del cuerpo teórico sobre liderazgo político. Sin embargo, a principios de este siglo comienzan a desarrollarse argumentos que colocan a los líderes políticos en el «centro del escenario». Por ejemplo, Whitehead (2002) interpreta la transición como una «obra de teatro», en la cual líderes con distintas visiones, intereses y perfiles entablan un conflicto que debe ser resuelto. O’Brien (2010) argumenta que los proyectos democratizadores pueden fracasar debido a las fallas de los líderes principales.

Transición y liderazgo político

Los procesos de transición son extremadamente complejos. Por un lado ocurre la desconstrucción de un orden deslegitimado, pero que aún posee poder institucional (recursos financieros y capacidad de coerción estatal), y por el otro se intenta institucionalizar un nuevo orden legítimo socialmente. Existe un conflicto entre dos visiones que puede ser resuelto por medios violentos o pacíficos.

La gestión de estos procesos constituye un enorme reto para el liderazgo político. Desmontar un régimen no democrático y, al mismo tiempo, echar las bases de un nuevo sistema de libertades requiere un conjunto de atributos específicos y bien desarrollados (carisma, autoconfianza, madurez y manejo de grupos); además, requiere un contexto que facilite la operación política (incentivos que estimulen el apoyo de los seguidores y la cooperación de la contraparte). Por esta razón, los procesos de democratización exitosos no suelen ser guiados por «un líder mesiánico», sino por «varios líderes» que comparten papeles y cooperan.

La habilidad para implementar reformas y cambiar un sistema autoritario es diferente de la habilidad para introducir nuevas prácticas institucionales que consoliden la democracia. En las transiciones pacíficas existen como mínimo dos tipos de liderazgo: transicional y transformacional (Breslauer, 2002). El líder transicional proviene del orden decadente e introduce reformas con el objetivo de sostener el sistema: más que un revolucionario es un pragmático con deseos de sobrevivir. Por su parte, el líder transformacional representa el nuevo orden: expresa una visión alternativa y radical de la sociedad.

Para desarrollar transiciones pacíficas e institucionales ambos líderes son de vital importancia, porque el proceso estará sometido a fuertes tensiones políticas: los conservadores desean detener las reformas; y los radicales, acelerarlas. La ruptura institucional se evita cuando los dirigentes de ambos grupos cooperan y se distribuyen tareas: el líder transicional persuade a los representantes del sistema autoritario de que la «liberalización» es necesaria para continuar en el juego político y el líder transformacional convence a los radicales de que la «democratización» tiene que ser progresiva y consensuada.

El líder transicional: una tragedia griega

Es tentador interpretar la transición democrática como un episodio épico guiado por un «líder revolucionario», poseedor de atributos personales extraordinarios. Es inspirador escuchar narrativas sobre grandes hombres que moldean la historia con el poder de su voluntad. Pero la realidad es menos romántica y, en ocasiones, los acontecimientos democratizadores los inician líderes políticos del sistema autoritario, cuyo objetivo es reformarlo, no desmontarlo. Esta es precisamente la característica básica del líder transicional: proviene del régimen imperante, no es un arribista sino un actor de tradición que conoce y sabe manejar la estructura de poder del sistema. No es un converso sino un fiel creyente en el proyecto político original; pero tiene una visión amplia que le permite anticipar la necesidad de reformarlo, para garantizar su subsistencia, y lidera el proceso con base en la legitimidad que le otorgan sus atributos y logros políticos previos.

Las maniobras políticas del líder transicional son de extrema complejidad. Debe impulsar un proceso de «destrucción creativa» (Breslauer, 2002), con el reemplazo o la reforma de las instituciones existentes, y sentar las bases de nuevos arreglos que él no está preparado para manejar. Esta paradoja ocasiona que su papel histórico sea trágico, porque no logra transcender y tener vida política en el nuevo sistema: la duración de su liderazgo es corta debido a su incapacidad para negar el «legado» del viejo orden, lo cual le impide operar en momentos de «política normal» (O’Brien, 2010).

Mijaíl Gorbachov (Unión Soviética) y Frederik de Klerk (Sudáfrica) son casos representativos de líderes transicionales (MacKinnon, 2008). Ambos iniciaron reformas democratizadoras cuando ostentaban la máxima jerarquía de sus regímenes totalitarios: se plantearon el objetivo de renovar el modelo político para darle viabilidad histórica. Ninguno poseía antecedentes reformistas en su historial (por el contrario, destacaban por sus posturas ortodoxas). Ambos eran reconocidos por su enorme habilidad estratégica y manejo de las estructuras de poder, y ninguno fue capaz de sobrevivir políticamente al proceso de reforma debido a su incapacidad para negar el «legado» del antiguo régimen.

Gorbachov y el derrumbe del bloque soviético

A finales de la década de los ochenta era evidente que el modelo soviético necesitaba reformarse: su economía se estancó debido a los excesivos controles de la planificación central y la influencia cultural de Occidente incrementó el volumen y la complejidad de las demandas sociales. En este contexto, Gorbachov planificó un conjunto de reformas para revitalizar el proyecto socialista; paradójicamente, su inspiración no se encontraba en ideas occidentales sino en las raíces del modelo soviético, en los postulados originales de Lenin (MacKinnon, 2008). Sus objetivos eran: 1) disminuir la represión y el control social del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) mediante la descentralización de su poder hacia las organizaciones de base (los soviets), 2) dinamizar la economía mediante la introducción de reformas de mercado (fomento de la iniciativa individual y desmontaje progresivo de los controles de precios y salarios) y 3) aliviar las tensiones de la Guerra Fría con el inicio de un decidido acercamiento diplomático hacia Occidente (Curtis, 1996).

La fragilidad de la sociedad civil soviética (producto de décadas de dominio totalitario) obligaba a que la democratización fuera «guiada desde arriba», iniciada por miembros de la élite gobernante. Esto implicaba que la ejecución de la agenda de reformas requería el apoyo del establishment soviético, al cual se le debía persuadir de la urgencia de impulsar un cambio que garantizara su dominio futuro. Gorbachov contaba con los atributos personales necesarios para cumplir la tarea en esta primera etapa: carisma, confianza en su influencia política, habilidad para asumir riesgos calculados, dominio emocional y legitimidad como defensor del sistema.

Lamentablemente, para el líder soviético no le fue posible controlar las exigencias contradictorias de las fuerzas políticas una vez iniciado el proceso de cambio. Por un lado, los radicales exigían rapidez y profundización de las reformas; por el otro, los conservadores percibían que hacían muchas concesiones en poco tiempo. La imposibilidad de mantener el ritmo adecuado de la liberalización lo ubicó en un complejo escenario donde perdió legitimidad ante su base original (la élite del PCUS) y no logró apoyo de las fuerzas radicales que lo calificaban de defensor del antiguo orden. El desenlace fue el desmembramiento acelerado de la Unión Soviética (que incluyó un intento de golpe de Estado por parte de los conservadores) y un retiro poco elegante de Gorbachov de la escena política nacional.

Existen dos explicaciones para este resultado. Primero, Gorbachov implementó reformas que cambiaban la naturaleza del sistema, pero nunca estuvo dispuesto a negar su legado (en este sentido sufrió la tragedia de todo líder transicional). Segundo, nunca logró una cooperación real con su contraparte, Boris Yeltsin, quien debía moderar las exigencias de las fuerzas de cambio y construir zonas de acuerdo para una transición institucionalizada.

De Klerk y la transición institucional sudafricana

En 1948 en Sudáfrica se instauró un totalitarismo étnico denominado apartheid: un sistema de gobierno segregado en el cual los afrikáners (blancos descendientes de holandeses que representaban el 16 por ciento de la población) ejercían un férreo dominio sobre la población negra en todos los espacios sociales. Para 1989 había condiciones objetivas para el cambio del modelo político (recesión económica, sanciones de la comunidad internacional y eventos de conmoción social), pero la élite del Partido Nacional (el órgano de dirección política de los afrikáners) aún no estaba convencida de la urgencia del cambio. Adicionalmente, las operaciones armadas y el proyecto socialista radical del Congreso Nacional Africano (CNA), máximo representante de las fuerzas opositoras, no presagiaban una transición pacífica.

El máximo líder del gobierno sudafricano, Frederik de Klerk, inició un conjunto de reformas para modernizar la estructura del apartheid y mantener su dominio en los próximos años. Al igual que Gorbachov, estaba convencido de la inviabilidad del sistema y la necesidad de liberalizarlo para continuar en el juego político. Su objetivo principal era diseñar un modelo de «gobierno compartido» (multirracial), en el cual los afrikáners retuvieran el poder mediante la institucionalización de presidencias rotativas y gobiernos de coalición (MacKinnon, 2008).

En 1990 de Klerk persuade a la élite del Partido Nacional de implementar la democratización controlada. Comienza con la liberación de Nelson Mandela, la legalización del CNA y el inicio de negociaciones para sancionar una nueva constitución de «poder compartido». Luego de un año de intensas discusiones se acordó el desmontaje progresivo del apartheid mediante la instauración de un gobierno de transición con poder compartido durante cinco años: Mandela como presidente y de Klerk como vicepresidente. En ese período se redactó una nueva constitución que instituyó el gobierno de la mayoría (dominio de la población negra) y garantizó los derechos individuales de las minorías étnicas.

De Klerk, al igual que Gorbachov, no pudo desarrollar vida política en el nuevo sistema debido a su incapacidad para negar el legado autoritario. Siempre justificó la «racionalidad» del apartheid como un sistema que garantizaba el orden. Sin embargo, la transición institucionalizada evidenció que se desempeñó mejor que su par soviético. Manejó mejor el ritmo del proceso, estuvo dispuesto a cooperar con su contraparte y jamás perdió el apoyo de la élite gobernante.

El líder transformacional: el ejecutor del cambio

El líder transicional puede iniciar la democratización, pero es el líder transformacional quien la implementa y consolida. El primero se caracteriza por su pragmatismo; el segundo, por su habilidad para inspirar y estimular. El líder transformacional motiva a sus seguidores para cumplir una misión transcendental (Bass, 1990), eleva su conciencia hacia valores sublimes (libertad, justicia, paz) y fomenta la creatividad y la crítica de sus propios planteamiento (Sarros y Santora, 2001). Es un actor que se diferencia del orden establecido, construye y comunica una visión de cambio y un plan operativo para alcanzarla. Su reto fundamental es controlar y moderar las fuerzas democratizadoras para lograr una solución pacífica del conflicto.

La madurez política y estratégica del líder transformacional le permite entender que necesita del líder transicional para acometer su empresa. Sabe que la élite gobernante no solo es inmune a sus atributos, sino también que lo observa como una amenaza. Por tal razón, respeta a su contraparte, posee ánimo de cooperar y diseña planteamientos convenientes para ambos.

Mandela: transición y reconciliación

Nelson Mandela es un caso representativo de liderazgo transformacional. Su madurez política y deseo de cambio institucionalizado le permitieron apreciar que, independientemente de las motivaciones, él y de Klerk compartían la misma visión: «una Sudáfrica multirracial, democrática y sostenible» (Byrnes, 1996). Esa interpretación tan amplia tendió un «puente de plata» al jefe del apartheid y posibilitó la construcción conjunta de un acuerdo social.

Una de las causas del éxito de la democratización sudafricana fue la disposición a cooperar de Mandela: exhibió una estructura ética superior que le permitió desarrollar un genuino respeto hacia la contraparte. Pese a sufrir 27 años de cárcel a manos del apartheid, estaba convencido de que necesitaba a de Klerk para diseñar y ejecutar una transición estructurada y pacífica.

El mayor reto de Mandela se encontraba, irónicamente, en casa: necesitaba reorientar las políticas violentas y subversivas de los grupos radicales opuestos al apartheid. Años de intensa represión por parte de los órganos de seguridad política del Estado engendraron un enorme resentimiento y animadversión en la mayoría negra, sentimientos que funcionaban como el elemento unificador del CNA. Esta institución, fundada a finales de los años cuarenta, poseía un programa político de orientación socialista radical (supremacía negra y control estatal de los medios de producción) y deseaba imponerlo mediante la lucha armada y la retaliación étnica. Mandela, quien para entonces poseía la estatura de «figura bíblica» (Glad y Blanton, 1997), hace uso de los atributos típicos del líder transformacional y logra persuadir a los jefes políticos del CNA para transformar una coalición de grupos radicales violentos en un partido que acepta la propuesta de poder compartido transitorio.

Yeltsin y la oportunidad pérdida

El caso soviético ilustra lo que ocurre cuando el líder transicional no logra interactuar con un líder transformacional. Al igual que Sudáfrica, la Unión Soviética atravesó por un proceso de democratización; pero, a diferencia de aquella, la transición no se estructuró institucionalmente. Esto se debió a dos causas: 1) la incapacidad de Boris Yeltsin para moderar las exigencias de las fuerzas radicales de la oposición y 2) la indisposición a cooperar de ambos líderes producto de la profunda animadversión que sentían.

Yeltsin fue un actor del sistema soviético que logró distanciarse del legado autoritario mediante críticas sobre la estructura de privilegios del PCUS. Desde el punto de vista personal, resaltaba por su temperamento impetuoso, poco protocolar y un enorme apetito de riesgo; atributos que le permitieron escalar posiciones en la jerarquía soviética hasta convertirse en secretario general del partido en Moscú. En 1987 Yeltsin se enfrascó en un conflicto con Gorbachov (su antiguo mentor) que produjo su salida momentánea del juego político. Este episodio lo marcó emocionalmente y luego percibiría el proceso de transición como un episodio de venganza (Zlotnik, 2003).

La actitud crítica de Yeltsin y su destierro del proyecto soviético lo transformaron en una referencia para las fuerzas que exigían democracia e independencia. Al momento de iniciarse la liberalización del sistema, él y Gorbachov compartían la visión: «una federación más descentralizada (transferir poder del PCUS a las regiones y los soviets) con reforma económica de mercado». Sin embargo, los egos excesivos de ambos actores y las tensiones personales les llevaron a pensar que no se necesitaban mutuamente. La falta de cooperación desató la ansiedad de las posturas radicales: por un lado, los grupos reformistas pedían desmantelar la Unión Soviética y dar independencia a las naciones del este de Europa (algo que Yeltsin no pudo controlar) y, por el otro, la élite del PCUS intentó detener todas las reformas mediante un intento de golpe de Estado. El resultado fue una democratización turbulenta, descontrolada y no consensuada.

Grandes lecciones y enormes retos

Los casos soviético y sudafricano permiten apreciar cómo la interacción de los líderes afecta el resultado de la transición política. Al menos tres elementos se revelan como fundamentales para la ejecución de democratizaciones institucionalizadas.

Desarrollo de una visión compartida

La probabilidad de una democratización pacífica se incrementa cuando los líderes de las facciones en disputa construyen una visión «amplia» e «inclusiva» del proceso de cambio político. Obviamente, en momentos de conflicto social es difícil compartir visiones del futuro porque, precisamente, la pugna se expresa entre interpretaciones alternativas del mundo. Pero es en ese punto donde los «líderes de clase mundial» marcan la diferencia. Si poseen un genuino interés en impulsar una transición institucionalizada, se embarcarán en la compleja tarea de diseñar visiones amplias en las que abunden oportunidades políticas para crear zonas de acuerdo que satisfagan los intereses de todos los sectores sociales estratégicos. Por el contrario, cuando los líderes diseñan visiones restringidas, suma cero o existenciales del conflicto, no son útiles para la conducción política e institucionalizada de la transición.

Respeto y entendimiento de la necesidad de la contraparte

La construcción de una visión compartida es un ejercicio político que requiere una base ética: respeto por la contraparte. Si el líder no reconoce el valor político y la condición humana de su adversario abre las puertas a la democratización violenta y no estructurada. Es comprensible que suene a utopía el reconocimiento de la necesidad y utilidad del «otro», para avanzar en la solución del conflicto político. Pero el ejemplo del caso sudafricano, que no se caracterizó precisamente por un sistema autoritario «suave» y «abierto a la negociación», ofrece lecciones importantes a los ciudadanos e incrementa el grado de exigencia que deben tener sobre el desempeño ético de los líderes políticos que conducen transiciones.

Utilidad del líder para moderar su base de apoyo

A la par de la estructura ética y la habilidad estratégica del líder para «tender puentes de plata» hacia la contraparte, se encuentra su capacidad política para moderar las exigencias de su base de apoyo. El liderazgo es conducción y disciplina. Es un ejercicio de persuasión constante para convencer a las facciones radicales de que es necesario elaborar planteamientos razonables, convenientes para ambas partes, que permitan la sostenibilidad del sistema político que está por instaurarse.

La transición no es un «juego de una sola ronda», en el que el ganador se lo lleva todo y no existen interacciones futuras. Es, más bien, un ejercicio de «rondas repetidas» en el cual quien defrauda en la posición original rompe la confianza e impide la cooperación a largo plazo. Entender esto es clave porque, a menos que exista un escenario de genocidio o exterminación total de alguna de las facciones, los líderes políticos se volverán a encontrar luego de la disolución del sistema decadente, y sus incentivos para cooperar en la construcción de un proyecto viable dependen de su comportamiento durante la transición. Aquí la narrativa es sencilla. Las democratizaciones caóticas son productos de victorias contundentes, aplastantes y de corto plazo de los líderes del nuevo orden, que enfrentarán dificultades para echar a andar un sistema político sostenible en el futuro. Mientras que las democratizaciones institucionalizadas son productos de victorias parciales a corto plazo de líderes transicionales y transformacionales, que sientan las bases del contrato que hará viable el nuevo sistema político.

Referencias

- Bass, B. (1990): «From transactional to transformational leadership: learning to share the vision». Organizational Dynamics. Volumen 18. No. 3.

- Breslauer, G. (2002): Gorbachev and Yeltsin as leaders. Cambridge: Cambridge University Press.

- Byrnes, R. (1996): South Africa: a country study. Washington: Federal Research Division, Library of Congress.

- Curtis, G. (1996): Russia: a country study. Washington: Federal Research Division, Library of Congress.

- Geddes, B. (1999): «What do we know about democratization after twenty years». Annual Review of Political Science. Vol. 2. No. 1.

- Glad, B. y Blanton, R. (1997): «F. W. de Klerk and Nelson Mandela: a study in cooperative transformational leadership». Presidential Studies Quartely. Vol. 27. No. 3.

- Huntington, S. (1991): The third wave: democratization in the late twentieth century. Norman: University of Oklahoma Press.

- MacKinnon, E. (2008): «Grasping at the whirlwinds of change: transitional leadership in comparative perspective: the case studies of Mikhail Gorbachev and F.W. de Klerk». Canadian Journal of History. Vol. 43. No. 1.

- O’Brien, T. (2010): «Problems of political transition in Ukraine: leadership failure and democratic consolidation». Contemporary Politics. Vol. 16. No. 4.

- Sarros, J. y Santora, J. (2001): «The transformational-transactional leadership model in practice». Leadership & Organization Development Journal. 22. No. 7.

- Storm, L. (2008): «An elemental definition of democracy and it advantages for comparing political regime types». Democratization. Vol. 15. No. 2.

- Whitehead, L. (2002): Democratization: theory and experience. Oxford: Oxford University Press.

- Zlotnik, M. (2003): «Yeltsin and Gorbachev: the politics of confrontation». Journal of Cold War Studies. Vol. 5. No. 1.

Víctor Carrillo, profesor del IESA.